【エアコン取付】引っ越しついでにDIYしてみた!前編

埼玉のアパートから外房の平屋に引っ越したヒデ一家。引っ越し先のリビングにエアコンはあるものの、自分の作業部屋にエアコンはありませんでした。ようやく家の中が片付いて作業部屋を使うようになった頃には秋も終盤、冷房は必要ありません。

ヒデ

ヒデもう涼しいから必要ないね!

寒い冬をデロンギのオイルヒーターで乗り切り、春になってようやくエアコン未設置を思い出す・・・。

今年こそエアコン設置してよ!!

このままではマズイ、梅雨入り前に作業部屋にエアコンを設置し、じめじめムシムシの海沿いの夏を乗り切らねば・・と設置を決意したのでした。

暑いの苦手・・・

※R-32およびR-410Aを使用したルームエアコンを前提として記事を書いています。

DIYによるエアコン設置

DIYでのエアコン設置には賛否あると思います。安全性はどうか?高い工具を用意してまでやる価値があるのか?などなど。

自分の場合は会社員を辞めた後に通った職業訓練校でエアコン設置に関して学んだので不安は無かったです。電気工事士二種が欲しかったのと給排水の事を学びたくて通いました。エアコンの授業があるのは知らなかったので今思えばラッキーでした。

エアコンに関する情報は山ほどあるのでネットの記事やYOUTUBEを参考にすれば問題はほぼ解決すると思われます。

施工にあまり不安を感じない場合は取り付け取り外しを何回くらいするのか?とか、今後も引っ越しの予定があるか?とか、”全部自分でやらないと気が済みません”、みたいな事で判断する感じです。

自分は今回の引っ越し以外にも今後引っ越しする予定があるし、自宅のDIYをする予定もあるし、やはり学んだからには実践してみたい好奇心によりDIYを決断しました。最近では必要な工具一式をレンタルしているサービスもあります。限られた期間の中でうまく施工できる自信のある方にはおすすめです。自分は自信が無かったのと、後々も使いたいので全て購入しました。

設置前の懸念点

引っ越し後すぐにエアコンの設置をしなかったのには他の理由もあります。以下の3点について確信が持てなかったのです。それぞれの不安が解消できたので設置に踏み切りました。

1.エアコン用回路の屋内配線に2.0ミリの線が使われているのか?

2.接続線の長さが足りないので延長して使っても良いのか?

3.どのような方法でアース接続すれば良いのか?

エアコン用回路の屋内配線に2.0ミリの線が使われているのか?

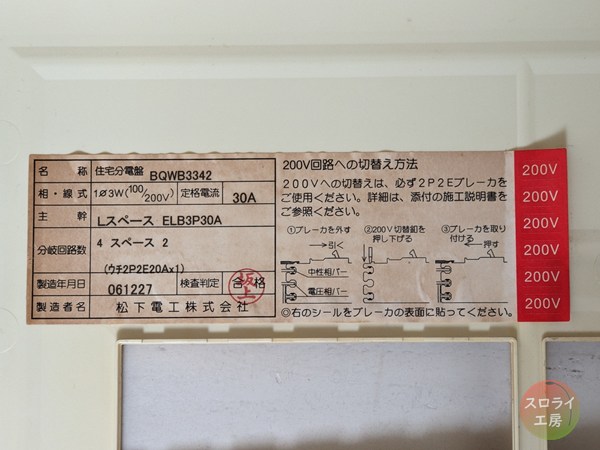

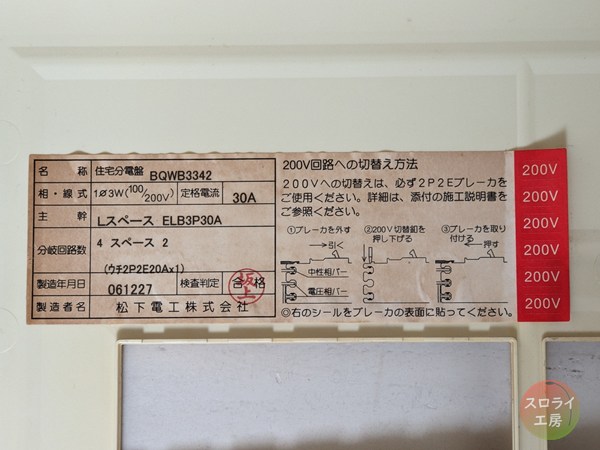

分電盤からエアコンの電源を取るコンセントまでの配線に2.0ミリ以上のVVFが使われている必要があります。元々のコンセントは100V15Aで,それを200V20Aのコンセントに交換します。引っ越し先は築20年ほどの賃貸物件であり、元々100Vのコンセントが付いていた事を考えると1.6ミリのVVFが使われている可能性もあります。

エアコン取付けを仕事にされている方の話では1.6ミリで200Vコンセント工事されて使われている例も稀にあるとのこと。使うエアコンの消費電力にもよると思いますが、不安要素も多く自分的には2.0ミリでなければ200Vエアコンは使いたくないと考えていました。

子ブレーカーから線を外し、線径を比較したり計測して2.0ミリが使われていると確信したので設置することにしました。

接続線の長さが足りないので延長して使っても良いのか?

引っ越し元から取り外した室内機にそのまま残してあるVVF2.0-3C接続線はそのまま引っ越し先の設置に使うには短いです。2メートル程の切り売りを買って来て接続延長して使うつもりでしたが、これがダメだという事を後から知りました。正確に言うとメーカーの自主規制によって禁止されているということらしいのです。国内の主要メーカー全てが禁止していると、とあるYOUTUBEで見ました。理由は不具合が起こるかららしいのです。

確かに屋外部分にコネクター配線などを行えば結露や雨水によって不具合が起こる確率は高いと思います。ですが電気工事士がリングスリーブ接続して適切に絶縁すれば問題ないはずです。経済産業省は内外接続電線の途中接続を電気工事士によって行える電気工事としています。法令上は問題のない電気工事になります。

でも、後で気が付いたのですが室外機と同じ方法で室内機もVVFケーブルが外せます。「なんだ~接続しないで丸ごと長い物に交換すればいいのか!」てっきり外せないものと勘違いしていた訳です。でもVVFケーブルを何メートルも買うと数千円するので節約の為に延長するのはアリだと思います。その際は決してコネクターは使わないようにしましょう。

どのような方法でアース接続すれば良いのか?

これが一番悩みました。200Vの電化製品は内線規程によりアース接続の義務があります。我が家の分電盤にはアースが来ていません。唯一洗濯機置き場のコンセントに設置線接続端子があり、すぐ横の壁から出して地中に埋設してあります。このアースとエアコン設置の場所は建物の反対側で、距離もあるので利用するのは難しいと思いました。

電気事業法に基づく省令である「電気設備に関する技術基準」をより具体的に、かつ詳細に規定した民間規格。電気工事者のための実践的な施工マニュアルとして広く活用されている。法律ではないものの、電気工事の現場では準法規として扱われ、実際の工事判定基準としても使われる非常に重要なガイドラインであり電気法規に準ずるものとして扱われている。

そこで室外機からアースを取る事にしました。室内機と室外機が冷媒管によって電気的に接続されており、どちらか一方がアース接続されていれば良い事になっています。両方からアースを取る必要はありません。

しかし我が家の室外機設置場所には土が露出した部分が無いのです。建物の周りをぐるっとコンクリートで囲まれていてアース棒を打てるような部分はありません。室外機正面3メートル程先は土になっていますが賃貸物件とは別の人様の土地です。どうしようか本当に悩みました。コンクリートドリルで穴をあけてアース棒を打ち込もうか?!賃貸なので退出すり際にあけた穴をうまく隠さないとマズイな、とか。

散々迷った挙句、コンクリートの継ぎ目にアース棒を打つ事にしました。抜いても抜いても継ぎ目から雑草が頻繁に伸びてくるので簡単に土に到達できそうだと思ったからです。

旧居からの取り外し

引っ越し元の取り外しの状況から解説します。引っ越し予定が9月の1日だったので直前の8月末に取り外しを行いました。気温35度の猛暑の中、ジリジリと肌を焼かれながらの外作業は過酷でした。

ポンプダウン

始めにする作業はポンプダウンです。ポンプダウンは内部にある冷媒ガスを室外機に回収して封じ込める作業のことです。冷媒ガスが大気中に放出されてしまうと再設置した際にガス不足でエアコンが効かない原因になるだけでなく、環境汚染、法令違反にもなりかねません。しっかりと作業したいところです。

住宅リフォーム科で教わったポンプダウンは一般にエアコン取付業者などが行うポンプダウンと同じですが、やや丁寧な印象です。例えば室外機のサービスポート(コントロールバルブ)にゲージマニホールドと真空ポンプを接続した後チャージホース内を真空乾燥するように指導されています。

また、ガス閉鎖弁(下の3方弁)を閉じるタイミングを0.02Mpaと指示されていいます。つまり0Mpaまで下げないようにとの事です。この辺はアバウトにやられている業者の方も多いのかなぁという印象ですし、それで問題ないと思います。厳密に正しくやりたい人は住宅リフォーム科で教わった手順が良いと思います。

自分の場合、手順通りに作業したい所ですが、一般に言われているゲージマニホールドは用意せず真空ゲージしか用意がない(中古で購入した真空ポンプに付属)ので加圧側が計測できません。圧力計を頼りにガス閉鎖弁(下の3方弁)を閉じる事が出来ないので、よく言われている液閉鎖弁(上の2方弁)を閉じてから3分計測してからガス閉鎖弁(下の3方弁)を閉じる方法をとりました。この辺は自己責任でお願いします。

アナログ真空ゲージの場合、コントロールバルブに接続してバルブを開けると加圧されて真空ゲージが壊れます。あくまで負圧しか計測できません。デジタルの真空ゲージであれば壊れないだけでなく加圧側も計測できるとのこと。真空ポンプ購入時にはそのことに気が付かずアナログ真空ゲージがあれば全ての作業をこなせると勘違いしていました。

まず冷房運転をします。真夏なので元々していますが、していない場合は5分以上行い配管内に溜まっている冷凍機油を循環させる必要があります。また、外気温の低い冬場は強制冷房モードで運転する必要があります。という訳で液閉鎖弁(上の2方弁)を閉じます。

時計を見ながら3分待ちます。この時室内機側にいるとよく分かるのですが、2分くらい経つとそれまで冷たかった室内機からの送風が突然常温になります。おぉ~室外機に回収されたな、という感じがしますがそこから1分ほど待ちます。合計3分経ってガス閉鎖弁(下の3方弁)を閉じます。運転停止後、キャップを締め付けてポンプダウン終了です。

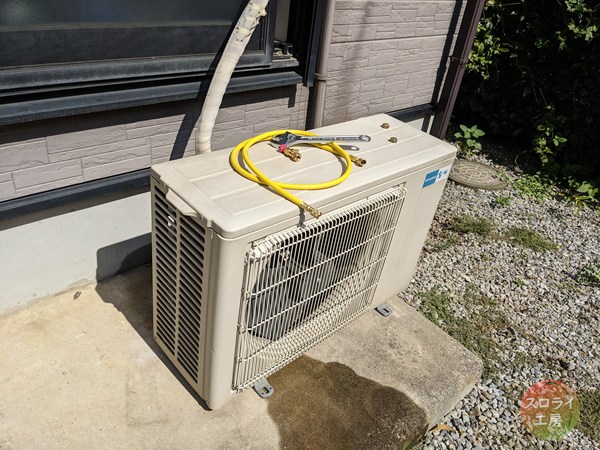

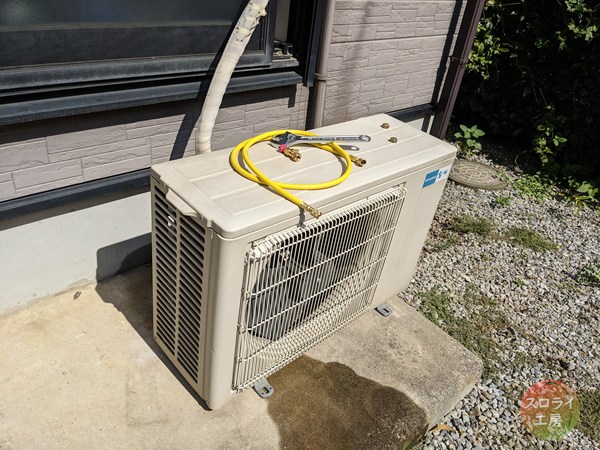

室外機の取り外し

各冷媒管を室外機から取り外します。このナット部分はトルクレンチを使ってきつく締め付けられています。外すだけならモンキーでもできますが、設置の時にトルクレンチが必要になるのでダブルヘッドレンチなるものを買ってみました。冷媒管用のトルクレンチの多くは2本セットだったりしますが(1本でも買える)、2本あるとそれだけで工具箱を圧迫します。

そもそも2本同時に使う事は無いので1本で納まる双頭レンチはスマートで良いなぁと思いアマゾンで検索。たまたま返品商品の再販で安く販売されているのを見つけて購入しました。開封の痕跡のある外箱には検査済のシールが貼られています。商品は未使用で綺麗な状態でした。2分管用が17ミリ、3分管用が22ミリです。

今回取り外したエアコンは三菱の霧ヶ峰。200Vのエアコンなのでアースの接続義務があります。室外機からアース棒で接地されていました。古い賃貸アパートなどの場合、洗濯機置き場以外のコンセントにアースが無いことが多いです。その場合、室内機と室外機は冷媒管で電気的に接続されているので室外機からアース棒で接地すれば良いことになっています。どちらか一方でアースが取れていればOK。両方接地する必要はありません。

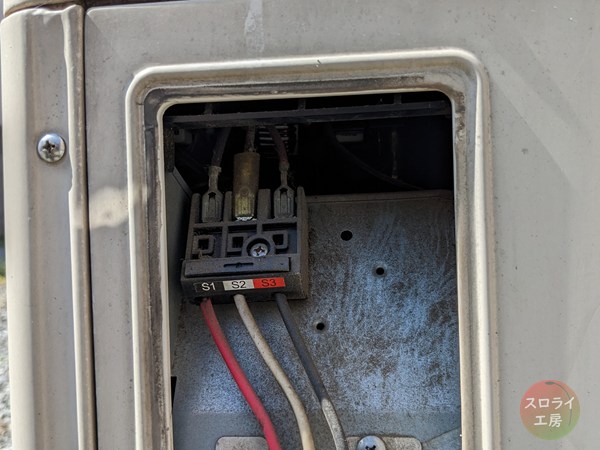

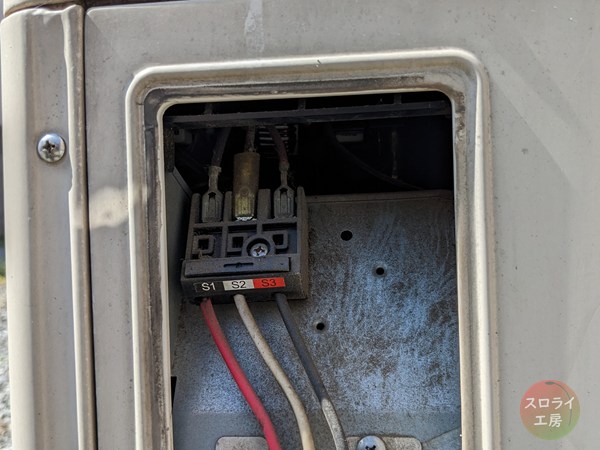

接続線を外す前に室内機のコンセントを抜きましょう。ケーブルは黒い樹脂部分を上から強く押さえて下に引き抜きます。以上で室外機側の作業は終了です。S1とS3の赤黒が逆につながっていますがどちらでも良いみたいです。

室内機の取り外し

室内機を取り外すにあたってカバー部分は全て取り払ってしまいました。放熱フィン部分のホコリの量にビビります。

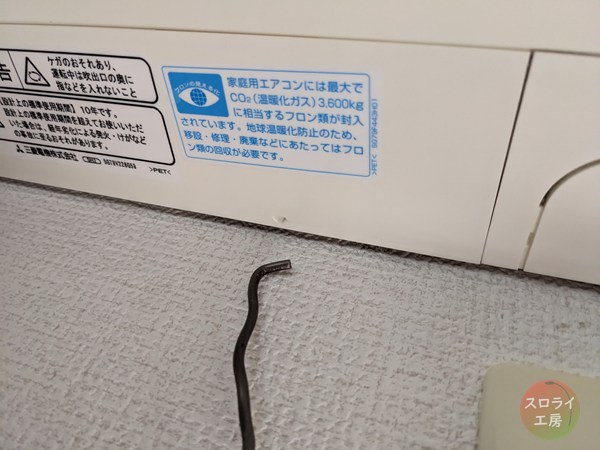

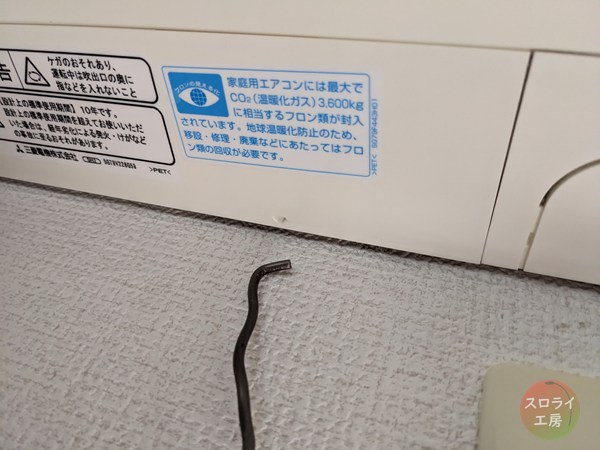

壁にビス止めされている添え付け板から本体を外します。三菱製のエアコン特有の仕様らしいのですが下部の外し方が他メーカーと異なり樹脂部分を下に引き下げる事によって外せます。どうしても外し方が分からずネットで検索して判明しました。ほとんどのメーカーでは上に押し上げると外せるようです。VA線の先端をL字に曲げた簡易フックを使って外しました。

室内機本体を上方向に引き上げて外した後の画像をご覧ください。壁に空けた穴にスリーブが無くそのまま使われています。これは良くありません。壁の中はゴキブリやクモなどの害虫が容易に入り込める場合がほとんどです。古い賃貸アパートの様に断熱材が入っていない壁の場合なおさらです。室内機と室外機をつなぐ冷媒管(ペアコイル)や接続線が通ったとしてもすき間は大きく、何か詰め物でもしなければ室内機の送風口から「こんにちは~」となります。

現在、「貫通スリーブ」と呼ばれる専用のスリーブを使用するのがスタンダードな仕様です。退室時には専用のキャップで閉じる方法もありますが、古着のTシャツを2枚詰め込んで閉じました。

室外機は12年雨ざらしでしたし、室内機もホコリとカビのメガ盛り状態なので特大のゴミ袋で包んで車載しました。

部材購入

時は流れて翌年の梅雨、取り付けの為必要な部材を購入しました。

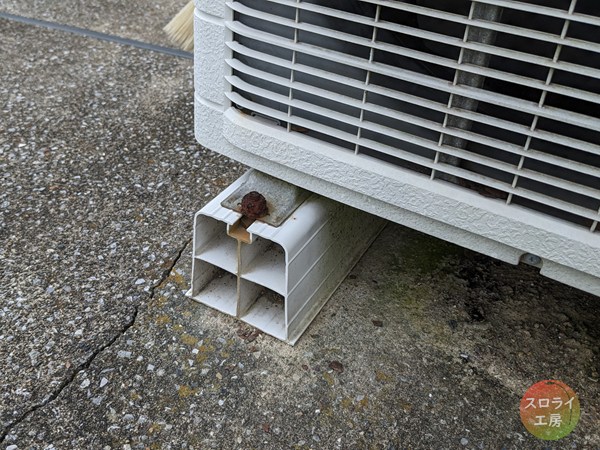

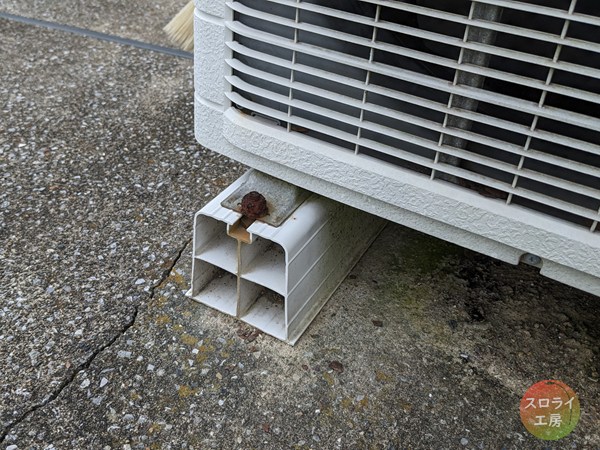

まず必要だと考えたのは室外機を乗せる土台です。以前読んだエアコン設置の指南書によると土台内部が完全に空洞の物(画像1参照)と、補強の入っている物(画像2参照)があって、空洞の物は騒音が気になる場合があるとのこと。引っ越し元でも空洞の土台を使っていましたが、音は気にならなかったので空洞の土台を選びました。

まず、値段が全然違います。近所のホームセンターでは補強入りの土台が¥800前後、防振ゴム付きのタイプは¥1000以上しますが、画像1の空洞タイプは¥150円です。それと田舎ならではかもしれませんが画像2のような横から抜けているタイプはクモが巣を作ったりヘビが入ったりと色々問題があります。空洞タイプを選んで音が気になる場合は対候性の有る防振マットを敷くとか、内側に共鳴防止の何か重いものを貼るとかで解消できるかと思います。

下の画像左の配管テープはドレンの接続部分に巻いたり、ペアコイルとドレン、接続線などを束ねて仮止めする用途で使います。自分には普通のビニールテープとの違いが分かりませんでした。その右隣にある配管全体にグルグル巻いて保護するテープ、これも配管テープと呼ばれるみたいです。これには粘着タイプと非粘着タイプがあります。自分が読んだ指南書には全体的に非粘着性のものを使い、始まりと終わり部分を粘着性の物で抑えるのが良いと書いてあったので両方用意しました。

エアコンパテは壁に空けた配管穴のすき間を埋めるものです。自分は外壁側の配管にかぶせる配管カバーを取り付けるつもりがなかったので少し多めに買いました。カバーで覆う場合でもペアコイルと貫通スリーブのすき間ができるので1つは必要かと思います。

今回エアコン用コンセントを100Vから200Vに切り替える必要があります。用意したのは単相200V接地極付き20A(15A兼用)のもです。その他ドレンホースの先端に取り付けて害虫の侵入を防ぐキャップとプラスチックベンダーなるものを購入しました。このプラスチックベンダーはホームセンターの売り場で初めて見つけて知ったのですが買ってみて正解でした。高価な従来型のベンダーを用意する必要はないと思います。

下準備

引っ越し元から外してきたエアコンは想像以上の汚れ具合で、とてもそのまま設置する気にはなれません。可能な限り分解しアルカリ電解水を使って徹底的にクリーニングしました。が、長くなるので詳細は別の機会に書きたいと思います。

エアコン本体の設置の前に少しすることがあります。ひとつは分電盤の200V切り替えと壁のコンセントを200Vの物に付け替えること。もう一つは室内機から出ている接続線(VVF)を新しいものに交換する作業です。

*分電盤切り替えやコンセントの付け替えは電気工事士の資格の必要な作業です。

分電盤の切り替え

「設置に関する問題点」でエアコン用回路の屋内配線の太さが2.0ミリあるのか不明であると書きました。これは単に子ブレーカーから取り外して同線部分の太さを計測すれば良いだけなので簡単です。2.0ミリであることを確認できたので工事する事としました。

下の画像一番右のオフになっている分岐回路がこれからエアコンを設置したい回路です。しかしこの子ブレーカーは100V専用で200Vには対応していません。新たに用意しても良いのですが、となりの200V兼用ブレーカーが設置された回路には別のエアコンが接続されていますが100Vのエアコンなので宝の持ち腐れです。なのでそちらを拝借しました。

100V / 200Vの切り替え方法はメーカーによって違うので一概には言えませんが分電盤裏に解説があったので難なく終わりました。取り外して切り替え釦(ボタン)を押し下げ、分電盤に戻す。切り替え後は他の人が見ても一目で200V切り替えが分かるように子ブレーカーと分電盤のカバー両方にシールを貼ります。

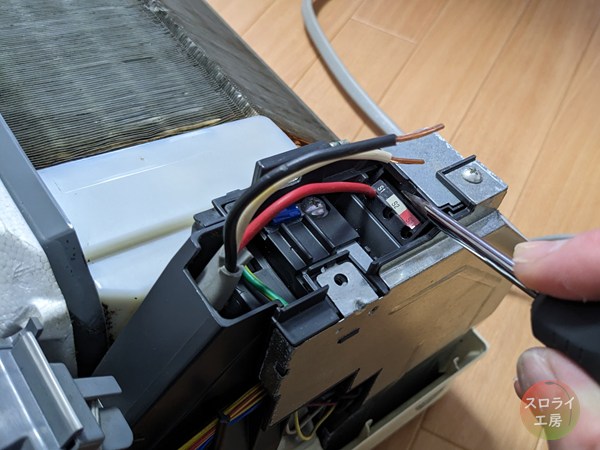

接続線の交換

これも「設置に関する問題点」で書いたように室内機と室外機をつなぐ接続線が短くてそのままでは設置できないという問題。なぜか室内機からは外せないと勘違いしていたので接続延長しなければいけないと考えていました。室外機側で外したように室内機側でも外せます。

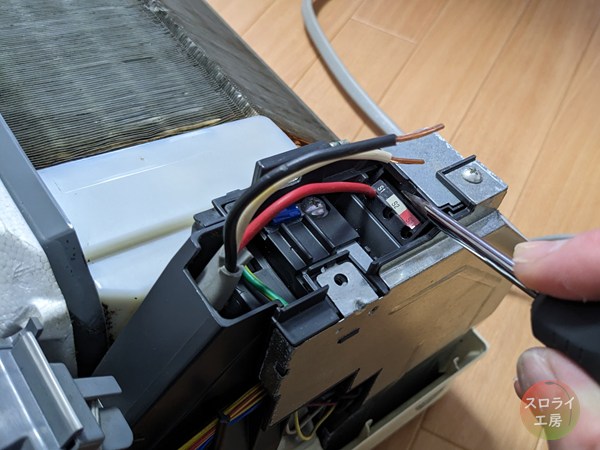

今回の設置に使った三菱霧ヶ峰の場合、ドライバーを使ってカバーを外すと室外機と同じ構造の接続端子が現れます。画像のようにマイナスドライバー等を使って強く押し下げながら線を引き抜くことで交換できます。かなり硬くて力いっぱい押し下げた感じでした。

古いVVFを裏から引き抜いて新しく買ってきたVVFを接続したら冷媒管とまとめて数十センチだけテープで束ねておきます。目安は50センチ位です。自分は画像のように30センチ位しか巻かなかった為、外壁から出てすぐ下に曲がるポイントに端が来てしまい、巻きつなげるのに苦労しました。外壁から出て30センチ位は余裕があった方が良いと思います。

ついでにコンセントにつなぐ電源ケーブルを室内機裏で短く固定しておきます。設置後に必要な長さだけ引き出せるようにス少し緩めに結束しておきます。

後編につづく

エアコン設置前に考えた事や旧居からの取り外し、新たに設置するにあたっての準備などを中心に前編としてお届けしました。後編では室内機と室外機の設置、真空引きなどについて書く予定です。